日本アーキテクト協会

本協会は、建築会社や損害保険会社等での経験をお持ちの個人または法人を対象に、損害保険や関係法令に関する知識と適切な顧客対応能力に関する講習・検定試験を実施し、「災害等で建築物などが損壊した際に、その損害を評価できる会員」=「アーキテクト」を養成します。本協会の会員として登録していただき、本協会が主催する講習・検定試験を受けられた「アーキテクト」は、広域災害発生時には、損害保険会社のパートナーとしてご活躍していただきます。

アーキテクトについて

アーキテクトとは?

アーキテクトとは一般的に、建築家、建築士、設計士のことで、英語では「ARCHITECT」と表記され、英語圏の多くの国で使われています。

本協会では、建築等の技術や経験を持ち、災害等で建築物などが損壊した際に、その損害を評価できる方々をアーキテクトと呼んでいます。

アーキテクトの業務

損害調査におけるアーキテクトの業務

アーキテクトは、地震、火災、風水災、漏水などにより保険契約者の方の建物・家財が損害を被られた際に、損害保険会社のパートナーとして迅速に被災地に赴き、被災された保険契約者を訪問します。

そして豊かな知識と経験を持った専門家として損害調査を行い、迅速で適正な保険金のお支払いをサポートします。

アーキテクトは、建築技術と損害保険知識に基づいて損害原因と範囲を確認し、その調査結果を分かりやすくご説明します。

アーキテクトは、常に被災された保険契約者へ寄り添う姿勢で業務にあたります。

日本アーキテクト協会について

目的

本協会は、損害保険会社の要請に基づき、広域災害(地震、台風、水災等)で被災された損害保険契約者の損害調査を実施できるアーキテクトを養成することを目的としています。 本協会の会員として登録していただき、本協会が主催する講習・検定試験を受けられた本協会会員が、損害修復と損害保険の観点で損害調査を実施することによって、常に保険契約者・被保険者及び損害保険会社が真に求めるものを提供したいと考えています。

取り組み

本協会は、会員登録した「アーキテクト」が、地震・台風等による広域災害発生時における損害調査体制構築の最大課題である迅速な損害調査人の現地派遣を実現するため、以下に取り組んでいます。

☑︎ 損害保険調査業務を行う会員の教育、業務品質の向上

☑︎ 会員が損害鑑定業務品質・鑑定技術を取得するための教育講座の開設・運営

☑︎ 会員の業務品質・鑑定技術を客観的に評価するための検定試験・認証の実施・運営

☑︎ 会員に対して、損害保険事故に関わる不正請求防止のための対応方法・鑑定技術の教育

役員 (2023年11月1日現在)

代表理事 山岡 冬佳理事 阿部 太平

理事 江藤 俊輔

理事 川越 秀利

理事 栗原 英章

監事 関根 市雅

所在地

〒550-0003

大阪市西区京町堀1-4-16

センチュリービル6階 株式会社アシスト内

電話: 050-5527-0740

E-Mail: info@architect-association.or.jp

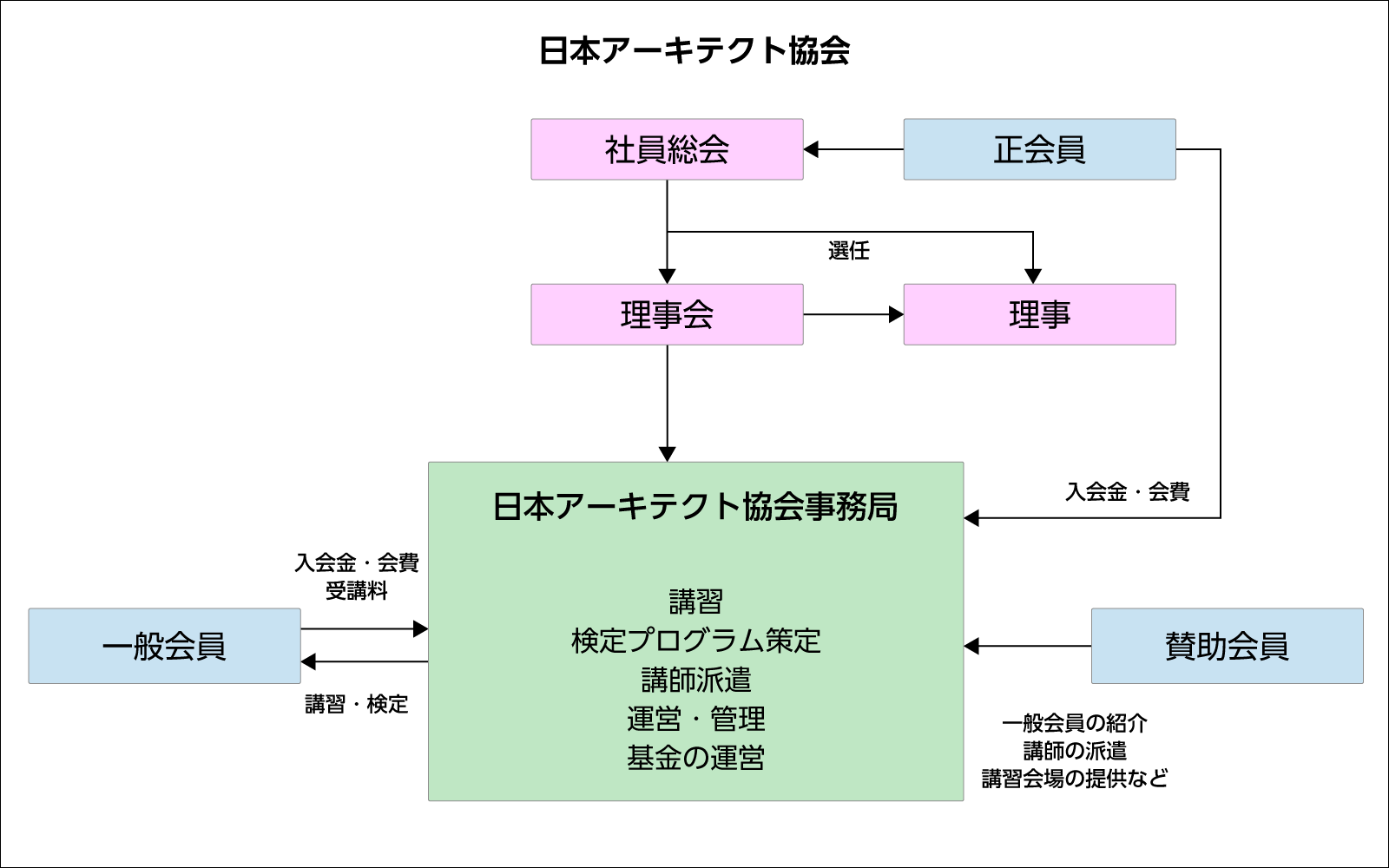

協会の組織

教育・研修活動

教育・研修活動

教育・研修プログラム

本協会の教育・研修プログラムは、顧客対応、調査技術、レポート作成技術の3つに分けて実施します。講義は一級建築士などの国家資格を有する損害鑑定人や損害保険会社の社員を講師としてお招きします。

顧客対応

ビジネスマナー/接遇

アーキテクトが広域災害などで損害調査を実施する際に、現地で保険契約者など関係者との接遇について研修を行います。本協会では、顧客対応品質として以下の点を重視し、ロールプレイを中心に研修を進めます。

① 具体的な共感の言葉と、ニーズを引出す質問を使える

② 専門用語と、専門知識を分かりやすく説明できる

③ 分かりやすい説明で、解決のパターンを示すことができる

④ 出来ることとできないことを示し、理解を得た上で、お客さまにとって最善と思われる提案ができる

④ 正しい敬語を使用し、社会人としての常識を感じる話し方で接遇できる

⑤ お客さまへ次のアクションを、具体的に伝えることができる

調査

損害調査技術研修

アーキテクトが広域災害などで損害調査を実施する際の調査技術について研修を行います。カリキュラムは以下の内容について、過去の実例を交えて講義を行います。

① 建築技術に基づいた損害原因、範囲の確定

② 損害保険知識(火災保険・地震保険・賠償保険の約款・保険契約等)に基づいた損害範囲の確定

③ 関係者(保険契約者・被保険者など)への保険商品・調査結果の説明力

レポート

損害調査レポート作成研修

アーキテクトが広域災害などで損害調査を実施する際に損害保険会社へ提出するレポート作成技術について研修を行います。カリキュラムは以下の内容について、実際のレポートを教材に講義を行います。

① 網羅性(5W3H)が担保されているか

Who(だれが)When(いつ)Where(どこで)What(なにを)Why(なぜ)How(どのように)How Much(価格)How Many(規模)

② 視認性・可読性・判読性

③ 正確性・客観性